|

| 台灣方案的探索和制定,涉及國家憲制的系統工程,是一項繼往開來的制度安排。 |

中評社╱題:探索“兩制”台灣方案的幾點思考 作者:殷存毅(北京),清華大學公管學院教授、博導,台灣研究院常務副院長;吳維旭(北京),清華大學台灣研究院助理研究員

探索“兩制”台灣方案(以下簡稱“台灣方案”)表明台灣問題有其特殊性,特殊性既是台灣方案存在的必要性所在,也是台灣方案應該具有的內涵。探索台灣方案是實現兩岸和平統一的制度安排問題,既是“一國兩制”在統一後台灣的施政綱領,也是促成統一的方針政策性論述,這就意味著台灣方案應該而且必須要回答台灣社會最關心或最擔心的問題。

序

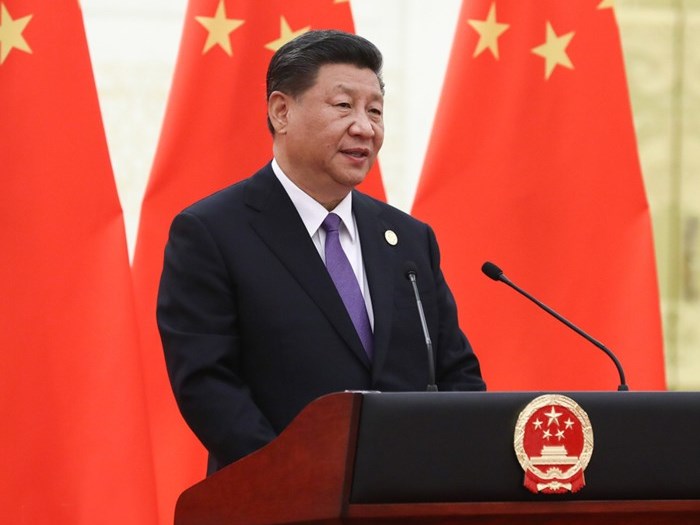

2019年1月2日,習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要講話中提出,要“探索‘兩制’台灣方案,豐富和平統一實踐”。①這對於推動祖國和平統一和實現民族偉大復興具有重大的戰略意義。

台灣方案的探索和制定,不是簡單的對台部門行政政策措施的制定,而是涉及國家憲制的系統工程,是一項繼往開來的制度安排。

因此,如何認識台灣問題特殊性以及統一後台灣的特殊地位,如何建構台灣特殊地位與統一國家的約束體制與機制,如何使台灣方案既保持對我方針政策的歷史繼承性又具有與時俱進的開創性,這些都是探索台灣方案這項特殊制度安排所不可迴避的基礎性問題。為此,本文希抛磚引玉,僅供參考。

一、特殊性與特殊地位

無須諱言,迄今為止在對待兩岸統一問題上,台灣最大的社會公約數就是不接受“一國兩制”,幾乎形成了對“一國兩制”的社會抗體。歸納起來,台灣不接受“一國兩制”的說辭中有一點具有廣泛性和普遍性的:“一國兩制”等於港澳回歸模式,台灣不是港澳,這反映出台灣與港澳不同的強烈社會認知。由此,台灣逐漸演化出國民黨(KMT)“不獨、不統、不武”的“三不”路線和民進黨(DPP)的追求台獨路線,以及一般民眾希望維持現狀的中間路線,換言之,目前台灣整個社會對兩岸統一的意願不高。因此,和平統一首先面臨的是提升統一意願的問題,台灣方案具有提升統一意願功能,就必須清晰地表明台灣方案不等同於港澳模式。

其實,大陸方面從未把解決台灣問題與解決港澳問題劃等號,改革開放以來的歷任領導人也都強調台灣問題的特殊性,否則也就不存在探索台灣方案的需要。但不容忽視的是,長期以來大陸的對台工作重心在於對一個中國原則的強調和維護,針對台灣問題的“一國兩制”的系統論述不夠,這在客觀上給“一國兩制”在台灣被汙名化留下了可乘之機。顯然,探索台灣方案首先要回答的問題就是較之於港澳,台灣的特殊性和特殊地位為何,這既是在解答台灣社會普遍關心的問題,也是為台灣方案本身論述的合理性,以及為台灣方案設定方向標。

“一國兩制”最初是鄧小平為解決台灣問題、實現兩岸和平統一而提出的戰略構想,②是中共在與國民黨和台灣方面長期鬥爭過程中的思想演進,它發端於“一綱四目”,有其清晰的歷史繼承性,亦即逐漸意識到雖然台灣屬於中國的一部分,但它與大陸內部的省市地方政府不一樣,台灣有其政治、經濟和社會的特殊性,因而解決台灣問題的方式以及統一後台灣的治理方式都與處理大陸省市的事務不一樣,承認了台灣問題的特殊性或台灣的特殊地位。顯然,此時對台灣特殊性認識的參照系是與大陸內部省市地方政府的比較。1984年中國向世界宣佈將於1997年恢復對香港行使主權,並提出以“一國兩制”作為香港回歸後治理的制度安排。“一國兩制”構想源於台灣問題,但最先應用到解決港澳回歸問題上,這就使得台灣特殊性問題的參照系發生了轉移,亦即轉移到台灣與港澳的“一國兩制”有何區別。這個問題首先涉及台灣問題的屬性與港澳問題的屬性,以及不同屬性問題解決的內涵差異問題。

眾所周知,解決港澳問題是非殖民化的問題,非殖民化是要把主權和治理權從外國殖民統治者手中拿回來,恢復對港澳的主權和治權的行使,而且是按照我們的意願來建構新的治理體制機制。台灣問題則是國共內戰的遺留問題,③屬於一國內部的政權之爭的問題,和平解決台灣問題則是在實現主權統一的基礎上,如何協商和安排權力分享的問題,問題屬性差異使得兩者在高度自治的“高度”上是有落差的。在港澳問題上,“在一國兩制下,香港原有資本主義制度和生活方式不變,法律基本不變,香港同胞當家作主,自行管理特別行政區自治範圍內事務”④,強調了“港人治港、澳人治澳”。港人、澳人根據什麼來治理特別行政區範圍內的事務呢?是以《中華人民共和國憲法》和港澳特別行政區基本法為憲制基礎,以特區行政長官為核心的行政主導體制,不是三權分立,也不是立法主導或司法主導。⑤這些體現了中央政府對殖民者留下的舊制度的改造,改造殖民者留下的舊制度,建構新的治理體系成為世界範圍內非殖民化的政治正確,無可厚非。這也就界定清楚了中央政府與特別行政區的關係,具體而言,港澳的自治是建諸於中央的全面管制,“中央政府依照憲法和基本法有效行使對香港特別行政區的全面管制,先後任命五任行政長官和歷屆特別行政區政府主要官員,接受特別行政區任免終審法院法官和高等法院首席法官的備案,負責管理與特別行政區有關的外交事務,行使外交權,組建駐港部隊履行維護防務職責”。⑥所以,“香港特別行政區享有的高度自治權不是完全自治,也不是分權,而是中央授予的地方事務管理權。高度自治權的限度在於中央授予多少權力,香港特別行政區就享有多少權力。”⑦顯然,港澳的高度自治是一種事務性管理層面的自治,並且具有政治學一般意義上的委託-代理性質。

然而,縱觀中國共產黨對和平解決台灣問題已做出的承諾,台灣的“黨、政、軍,包括特務系統均由台灣自己管理”,“大陸不派軍隊也不派行政人員赴台”,“司法獨立,終審權不須到北京”,“可以實行單獨的財政預算,中央政府不向台灣收稅”,⑧這很清楚地表明,對台灣的承諾是一種政治承諾,認可台灣社會制度的保留,這實質上就是賦予了台灣“政治自治”的權力,與港澳的“高度自治”相比較,核心的一點在於台灣地區範圍內的社會經濟治理與大陸之間不存在委託-代理關係,因為台灣是依據其業已形成的政經體制機制來行使治理權的,較之於港澳,台灣擁有完全的自治權,這就足以顯示台灣問題的或台灣地位的特殊性。那麼台灣的特殊地位是什麼呢?“台灣屬於中國的一部分”這個傳統的回答並未能解答台灣在統一後的特殊地位的特殊性安在,似乎是在刻意迴避這個“難題”。鑒於過去四十年的歷史條件,在“先易後難、先經後政”的對台工作策略下,對一些敏感及準備不充分的問題採取迴避是可以理解,也是難以避免的。但是,在探索台灣方案的當下,台灣特殊地位的定位清晰化是不可迴避的現實問題,因為兩制方案的構思或設計是要有定位依據的。顯然,放在與港澳比較的框架下,大陸對台灣在統一後特殊待遇的表述或承諾超越了港澳“一國兩制”的憲制原則,它允許台灣存在內在的自主治理體系,實質上是承認了台灣是一個具有內在自主行政管理體系與社會治理許可權的政治實體,這是一種政治自治,是台灣與港澳最大的不同點,也是台灣特殊地位的核心內涵所在。

其實,大陸對台灣在統一後所擁有的高度自治權內容的表述或承諾,非常清楚地表明了台灣擁有高於港澳的特殊地位,但為什麼台灣方面仍不“領情”,拒不接受這樣的制度安排?其中一個不可忽略的原因是,由於歷史的緣故,台灣方面(不論藍綠)對大陸的承諾缺乏信任,這就表明對台灣特殊地位定位還面臨一個法制化的問題。方針政策的可信度是需要法制基礎作保障的,這就是為什麼現代國家要依法治國。大陸一貫強調會不惜一切代價地反對台獨行為,但台灣島內以及國際社會中總有輿論認為大陸是“虛張聲勢”,甚至大陸內部也有人對大陸是否敢於不惜動武反對台獨持懷疑態度。但2005年大陸頒佈《反分裂國家法》後,大大增強了大陸對任何試圖分裂國家的行為將予以嚴懲的承諾可信度,有效地改變了社會預期,台灣島內再也不敢輕言“台獨公投”,台獨被廣大台灣民眾視為“禍水”。大陸民眾對執政黨與政府反對台獨的決心、意志和能力也有了充分的信任。兩岸關係尤其是在處理統一的制度安排這樣的大事上更需要法治化,因此,對台灣在統一後的特殊地位需要用法律的形式加以表述或界定,這樣才能使相關政策的制定與執行有法可依,另一方面,也可增強台灣社會對大陸按照“一國兩制”方針處理台灣特殊制度安排的可信度。

二、統一的中國與台灣的高度自治

台灣方案的實施就意味著兩岸統一的實現,因此一個中國不僅是台灣方案必須遵守的政治原則,也是實施台灣方案所面臨的政治現實,不存在任何其他的選擇。台灣方案是要在沒有先例可循的情況下,解決台灣作為中國的一部分與台灣擁有高度自治權力的複雜問題,問題的複雜性就在於怎樣既能確保台灣的高度自治,又要確保台灣的高度自治不能背離或損害國家的整體利益。具體主要涉及兩個層面的內涵,一是大陸與台灣關係的制度安排;二是台灣在國際社會的活動形式和範圍界定。因此,對如下幾個方面的考慮是不可或缺的:

(一)台灣高度自治權力的來源及特殊地位的表述

由於擁有特殊的地位,台灣才能獲得特殊的待遇,亦即特殊的高度自治權——政治自治,但對這種特殊的高度自治權的權力來源必須清晰地、毫不含糊地加以說明,亦即高度自治權力來源於實際代表中國絕大部分人口的中國主體的合法政府或立法機構,這一點是體現一個中國的核心要點。台灣作為中國的一個具有特殊的高度自治權力的區域,為了有別於中國已有的港澳特別行政區或少數民族自治區,可以稱為“中國台灣特殊自治區”,簡稱“中國台灣”。這個特殊自治區擁有除象徵國家主權以外的自治權力。高度自治權的具體內涵是什麼呢?習近平總書記曾指出,“和平統一後,台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重”⑨。所謂社會制度,“是一定社會的經濟、政治、法律、文化等制度的總稱,其中,經濟制度和政治制度是其主要成分。”⑩可見社會制度是“反映並維護一定社會形態或社會結構的各種制度的總稱”。⑪根據中共和平解決台灣問題的一貫思路或邏輯,充分尊重台灣既有的社會制度,就是允許它保留既有社會制度,這當然包括它的政治制度和經濟制度等,即使需要做出適當調整也要基於與台灣官方和社會充分協商。這就大致勾勒出了台灣高度自治權的內涵,台灣可以保留既有政治制度,而其政治制度的內涵尤其表明了台灣較之於港澳不同的特殊地位。

(二)對台灣高度自治的約束體制機制

認識台灣的特殊性及特殊地位,是為在台灣實行“兩制”的特殊制度安排提供依據,亦即為給予台灣特殊的高度自治提供依據。責任和權利是一體的兩面,具有高度自治權的同時忠誠於統一後的一個中國是台灣應盡的責任。怎樣確保台灣能夠盡到責任,而不是利用高度自治挑戰、背離國家的統一或損害中國的國家利益,需要建立相應的體制機制。

對於國家主權而言,國防、外交和國家安全是三大基本要素。從國防的角度言,包括台灣在內的整個國家領土、領空和領海的保護由解放軍負責,台灣保留軍隊的主要功能在於維持島內秩序,以及協助、配合或分擔解放軍維護中國的領土、領海(包括經濟專屬區權益)和領空主權的職責。因此,對台灣軍隊的數量規模和軍備等級以及防衛支出占比要有所限制,以符合其功能的需求。由於國防事務的協調非常重要也非常複雜,應設立相應的專門協調機構並在台灣設立辦事處,北京派國防官員常駐,以利及時有效地溝通協調。

對於外交而言,無疑是北京代表整個中國行使外交事務權力。經報備北京並獲准,台灣可以“中國台灣”的名義在外國設立經貿辦事處(含簽證處理業務),以觀察員或成員身份加入某些國際組織,可以加入非政治危害性的國際NGO組織。

|